桂香浮动,在被誉为“中国文学之乡”的寿县古城,“21世纪文学之星”丛书2022-2023年卷出版发布暨2024-2025年卷征选计划启动,以“青年写作与大文学观”为主题的30周年成果座谈会同期举行。中国作家协会副主席徐贵祥追忆30年前自己入选“21世纪文学之星”,出版了第一本小说《弹道无痕》,那是他写作路上第一个台阶。

“21世纪文学之星”丛书自1994年启动,以年卷形式,为从未出版过个人文学专集的35岁以下作家、批评家出版处女作。30年来共推出252位作家,丛书成为众多作家起步的重要平台。评论家白烨称其为“当代中国文学的卫星发射场”,面对网络文学蓬勃发展以及新大众文艺崛起,文学观念正经历深刻变革,“大文学观”归根结底是强调“人民性的文学”,每个人都是时代不可或缺的一部分。“当代青年作家可以通过作品,以小见大,深刻反映时代与社会风貌。”

这套丛书的前身是自1985年起出版的“文学之星”丛书,囊括阿城《棋王》、莫言《透明的红萝卜》、刘索拉《你别无选择》、迟子建《北极村童话》等一批经典作品。作家王跃文以“凌空观照,贴地写作”强调创作应深植于人民、扎根于大地。处女作《官场春秋》于1998年问世,正收录于“丛书”之中。

丛书编委梁鸿鹰梳理30年来丛书对小说、诗歌、散文、文学评论全品类的持续关注,提出新媒体环境下文体创新的必要性。他建议青年作家突破城市生活的同质化视野,走进生活,创造书写出生活的“异质性”,通过开拓维度提升作品价值。

“青年时期的写作往往与所处的时代背景、个人成长历程以及所受文化熏陶紧密相连,这一阶段的作品不仅生命力顽强,且最能彰显独特个性。随着步入中年,作者写作风格逐渐从自我表达转向关注世界,将视野拓展至时代与历史的交汇点,在民族文化和世界文学的深层交融中探寻坐标体系。”评论家、中华文学基金会理事长施战军认为,这种转变并非一蹴而就,纵观曾入围“丛书”的作家,多是中年之后开始思考文学的社会价值与历史意义,笔触不再局限于个人情感波澜,而是尝试以更为宏大的视角去审视社会现象,挖掘人性深处的光辉与阴影。在这个过程中,他们不仅是在讲述故事,更是构建一个与时代精神相呼应的文学世界,力求让作品成为连接过去与未来、个体与群体的桥梁。

丛书编委、作家彭学明回忆当初入选丛书、作为县城写作者被“看见”的感激之情,通过长篇小说《娘》和《爹》的创作理念变化,点明了作家需要拥抱“大文学观”,不断打开视野,提升文学境界。“作家不能仅凭情怀支撑,更需具备强大的创作生命力,大文学观的核心在于以蓬勃生命力持续观照人生与社会。”作家罗伟章说。

谈到丛书的激励意义,安徽省文联副主席许春樵打了个比方:它犹如火箭发射的第一级推动力,既是原动力,也是起点。在他看来,“大文学观”是一种开放且包容的文学观,写作不仅仅是展现现实与人生,更重要的是为读者提供全新视角,去观察时代与人生。“作家要以鲜明的人生观和文学立场,揭示生活真相与人性的真实,为读者奉献真诚、有价值和分量的作品。”

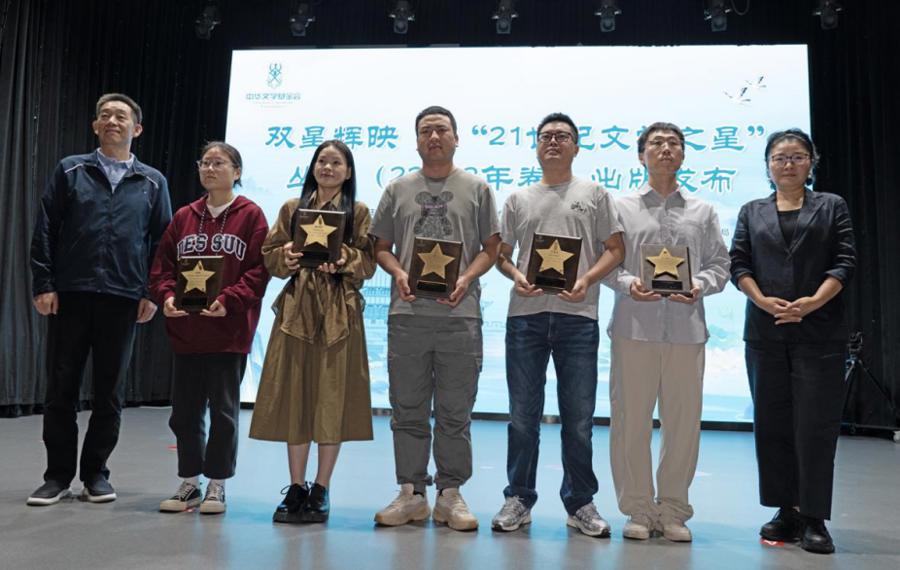

中华文学基金会自1986年成立,以繁荣文学创作、培养文学人才为使命,“21世纪文学之星”丛书正是例证之一。新一卷10位作者风格各异,但共同点是“扎根当下、贴近人心”,具备独有的敏锐与真诚。施战军寄语青年作家:“你笔下的每一个字,都是你精神世界的自传。要珍视我们书写的每个字符,去热爱属于文学范畴的每个生命。让我们的文学与宏大、深邃、广袤的元素相交融,让光芒照亮我们的文字。”

《江南》主编、作家哲贵观察到,当年与自己一同入选“丛书”的另8名作者,至今都还在进行文学创作,这印证了丛书选择的远见。在他看来,写作者被看见的同时,也要善于“看见”世界——发现一个独属于作家的世界。

作家肖江虹凭借《百鸟朝凤》入选丛书,该作品后被改编为电影。他坦言“被看见”的感觉刻骨铭心,“和攀登珠峰一样,它把你送进了珠峰四号营地,究竟能不能登顶,就看你自己”,然而作者在攀登时,只能看着脚下,那也是唯一的路。

“星空就在我们的前方,不要去看星星,而是要去看整个浩瀚的天空”,作家肖勤以“星空”为喻激励后来者:“一步一步走,听从使命的召唤”。丛书22-23年卷入选作者田兴家表示,“这是对偏远山区非科班出身的写作者的鼓励,让我坚信只要坚持写下去,再平凡的人生都会被看见”。

大财配资-配资实盘网-配资论坛开户-个人配资炒股提示:文章来自网络,不代表本站观点。